人工智慧/機器學習技術醫療器材查驗登記之諮詢輔導問答集

-

Q人工智慧/機器學習技術醫療器材查驗登記之諮詢輔導問答集A

人工智慧/機器學習技術之醫療器材軟體查驗登記送件常見問答集

-

QAI/ML醫療器材軟體跟智慧科技醫療器材有何不同?A依據本署公告之 《人工智慧 /機器學習技術之醫療器材軟體查驗登記技術指引》 所稱「人工智慧 /機器學習技術之醫療器材軟體( Artificial Intelligent / Machine Learning-Based Software as a Medical Device, AI ML-Based SaMD)」,係使用臨床資料(含量測數據、資料庫或影像等)為來源,透過人為設計軟體之學習模式或訓練方法來使程式模擬人類推論或自 主學習,進而調適其效能之醫療器材軟體。所謂智慧科技醫療器材 ,係指應用 一個或多個 智慧科技 技術(如各項現有(off-the-shelf)科技,包含但不限於 人工智慧、物聯網、穿戴式感測器、4G/5G等行動通訊技術等)之醫療器材。

-

Q如何確認以AI/ML開發之軟體是否須以醫療器材軟體(Software as a Medical Device, SaMD)列管??A根據本署公告修正 《醫用軟體分類分級參考指引》 ,「醫用軟體」泛指蒐集、儲存、分析、顯示、轉換人體健康狀態、生理參數、醫療相關紀錄等處理軟體,使用場所涵蓋醫療院所、個人居家使用及遠距醫療照護,而「醫用軟體」判定屬醫療器材管理者,則稱為「醫療器材軟體」。 判定是否屬於「醫療器材軟體」 之原則 係依產品的功能、用途、使用方法及工作原理等綜合評估,主要可以參考下列幾點原則: 1、是否符合《醫療器材管理法》第3條醫療器材定義。 2、是否符合《醫療器材分類分級管理辦法》附表所列品項 。 3、是否宣稱具診斷、治療功能或協助診斷、治療。 4、對疾病治療的重要性。 5、對疾病診斷的貢獻度、參考價值。 6、對人類生命健康可能產生的危害程度。 可參考《醫用軟體分類分級參考指引》《醫用軟體分類分級參考指引》內容有關醫療器材軟內容有關醫療器材軟體可能存在形式、體可能存在形式、樣態之敘述,及各項軟體特性、用途是否需樣態之敘述,及各項軟體特性、用途是否需以醫療器材列管之範例,評估欲開發之以醫療器材列管之範例,評估欲開發之AI/ML軟體是否軟體是否需需以以醫療器材列管,醫療器材列管,若仍不確定,若仍不確定,亦可亦可先先申請申請「醫療器材「醫療器材屬性屬性管理管理查詢查詢」判定產品屬性」判定產品屬性。

-

Q申請AI/ML醫療器材軟體查驗登記時應檢附技術性資料為何?安全與效能評估資料為何?A根據《人工智慧/機器學習技術之醫療器材軟體查驗登記技術指引》所載內容,依據資料性質作為區分技術性資料包含:軟體概要 、演算法架構、人工智慧/機器學習之資料限制、輸出結果及使用環境與人員限制;安全與效能評估資料包含:資訊安全、功能性驗證及臨床性能驗證。

-

QAI/ML醫療器材軟體產品於國內進行臨床試驗,是否有相關規定?A於國內執行之醫療器材臨床試驗,應遵循《醫療器材管理法》及《醫療器材優良臨床試驗管理辦法》相關規定外,亦需符合其他相關法規,包含:《人體研究法》、《人體試驗管理辦法》等。另有關申請醫療器材臨床試驗相關案件,從臨床試驗申請、修正、執行情形報告及結案報告備查等,可參照 110年4月23日衛授食字第1101603667號公告《醫療器材臨床試驗計畫案申請須知》

-

QAI/ML醫療器材軟體臨床試驗計畫書是否需要送審?A依據醫療器材管理法第37條第1項,臨床試驗機構或試驗委託者發起醫療器材臨床試驗,應申請中央主管機關核准後,始得為之。但無顯著風險經中央主管機關公告者,不在此限。有關《無顯著風險之醫療器材臨床試驗態樣無顯著風險之醫療器材臨床試驗態樣》,請參照110年4月月27日衛授食字第1101603684號公告。 若仍有疑問,亦可參照110年4月23日衛授食字第1101603667號公告 《 醫療器材臨床試驗文件技術性評估案申請須知》,所列判定醫療器材臨床試驗風險申請程序,備齊文件並繳納規費,向本署提出申請案。

-

Q如何進行臨床評估/試驗,是否有相關指引文件?A本署公告之《人工智慧/機器學習技術之醫療器材軟體查驗登記技術指引》臨床性能驗證章節中,說明製造業者於撰寫臨床性能驗證研究草案(Study protocol)時,建議考慮下列重點: ‧ 研究對象(Study objectives) ‧ 病患族群(Patient population, e.g., age, ethnicity, race) ‧ 參與驗證之醫事人員數量及資格(Number of clinicians and their qualification) ‧ 臨床資料取得方式(Description of the methodology used in gathering clinical information) ‧ 統計分析方式(Description of the statistical methods used to analyze the data) ‧ 研究結果(Study result) 有關臨床評估及臨床試驗設計及計畫流程,亦可參考國際醫療器材法規論壇 (International Medical Device Regulators Forum, IMDRF) SaMD工作小組於 2017年頒布 《 醫療器材軟體臨床評估指引 (Software as a Medical Device (SaMD): Clinical Evaluation)》 該 指引規範單獨存在醫療器材軟體(Stand-alone SaMD)之臨床評估要求,並建立系統化流程,以進行臨床評估作業。 醫療器材軟體臨床評估之主要目的: ‧ 建立SaMD預期使用臨床症狀與臨床實證之關連。 ‧ 確保 SaMD能提供預期之技術層面與臨床層面資訊 。 主要流程包含: ‧ 證實臨床關聯 (Valid Clinical Association) ‧ 分析性能驗證 (Analytical Validation) ‧ 臨床性能驗證 (Clinical Validation)

-

Q如何確認臨床試驗樣本數是否足夠?A規劃臨床試驗設計時,樣本數的計算,應依產品預期用途、試驗規劃方法及使用之統計方式來估算臨床試驗所需的樣本數。亦可參考相似產品在國內外進行之臨床試驗案例 【 如:美國衛生部 (HHS)建立之臨床試驗登錄資料庫 】 ,或引用類似產品在文獻發表之臨床試驗成果作為臨床試驗設計之參考依據。

-

Q對於國產AI/ML醫療器材軟體是否有專門輔導服務供利用?如有其他查驗登記相關問題,是否有相關諮詢窗口?A針對國產AI/ML醫療器材請參考本署公告之《AI/ML醫療器材專案諮詢輔導要點》內容及申請表,向本署申請相關服務,相關資料及申請書表可至本署「智慧醫療器材資訊暨媒合平台(http://aimd.fda.gov.tw)」下載 。另有關一般性醫療器材法規諮詢,可撥打本署醫療器材法規諮詢專線 (02-8170-6008)詢問 若該專線忙線中,可先行查詢「醫療器材法規諮詢輔導中心網頁」中常見問題部分,或於專線語音系統留言,將由專人進行回覆 。

-

Q哪裡可以下載完整問答集檔案?

智慧醫材查驗登記送件常見問答集

-

Q醫療器材的定義為何?A依據 《醫療器材管理法》 第 3條 指儀器、器械、用具、物質、軟體、體外診斷試劑及其相關物品,其設計及使用係以藥理、免疫、代謝或化學以外之方法作用於人體,而達成下列主要功能之一者: ( 1 ) 診斷、治療、緩解或直接預防人類疾病。 ( 2 ) 調節或改善人體結構及機能。 ( 3 ) 調節生育。 前項醫療器材之分類、風險分級、品項、判定原則及其他相關事項之辦法,由中央主管機關定之。

-

Q如何判定是否為醫療器材?A依照產品功能 、預期用途及作用原理等合併下列幾點原則來判斷: ( 1 ) 是否符合《醫療器材管理法》第3條醫療器材定義; ( 2 ) 是否符合《醫療器材分類分級管理辦法》 附表所列品項; 若對於產品是否屬於我國醫療器材產品管理仍有疑問,可以向本署申請「醫療器材屬性管理查詢」服務。

-

Q我國醫療器材分類分級為何?擬申請之醫療器材其分類分級如何判定及查詢?A依我國現行醫療器材管理制度,係按產品功能、用途、使用方法、工作原理及風險程度之不同,實施分類、分級管理,並訂定《 醫療器材分類分級管理辦法 》規範之。 依據《醫療器材分類分級管理辦法》,將醫療器材依據風險程度區分為三個等級:第一等級:低風險性、第二等級:中風險性及第三等級:高風險性,並依其 功能、用途、使用方法及工作原理,並視醫療器材之應用科別分為16大類,其品項如管理辦法附表所載。 如欲透過本署「醫療器材分類分級資料庫」 (網址https://mdlicense.itri.org.tw/DB/intro.html)進行查詢,可用關鍵字搜尋各分類之品名及鑑別內容,亦可由 《醫療器材分類分級管理辦法》附表查詢,或參考類似產品之分級分類。 若無法自行確認產品管理屬性,亦可檢附產品相關資料,向本署申請醫療器材屬性管理查詢。

-

Q如何查詢食品藥物管理署已核發許可證之醫療器材?A可透過本署「西藥、醫療器材、化粧品許可證資料庫」 查詢已核准上市產品 (網址 http://info.fda.gov.tw/MLMS /H0001.aspx)。「西藥、醫療器材、化粧品許可證資料庫」提供使用許可證字號、中英文品名等條件查詢已核准上市醫療器材

-

Q如何判定醫療器材類似品?有類似產品在其他國家上市(例如美國),但並未在國內取得許可證,是否可視為類似品之比對對象?A依照我國《醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則》第2條第1項第4款規定類似品指具有下列條件之一,於國內已取得許可證或登錄之醫療器材: (一)與擬申請許可證或登錄之醫療器材,具有同等預期用途及技術特點。 (二)與擬申請許可證或登錄之前款以外醫療器材,具有同等預期用途,不同技術特點,而不影響產品安全及效能。 因此,於其他國家上市但未於我國上市之類似產品不得作為類似品之比對對象。

-

Q醫療器材查驗登記申請人是否有資格要求?如有,應如何申請?A申請國產醫療器材查驗登記者,須為具我國醫療器材商許可執照之醫療器材製造業者;或具我國醫療器材商許可執照之販賣業者且其委託製造者為具我國醫療器材商許可執照之製造業者。 申請輸入醫療器材查驗登記者,須為具我國醫療器材商許可執照之販賣業者,且其營業項目包含輸入。 另依據《醫療器材管理法》第13條申請為醫療器材商者,應經直轄市、縣(市)主管機關核准登記,領得許可執照後,始得營業;其登記事項有變更時,應辦理變更登記。醫療器材商應於登記處所製造、販賣或供應醫療器材;其分設製造場所或營業處所者,應依前項規定各別辦理醫療器材商登記,但經中央主管機關公告者,免各別辦理營業處所販賣業許可執照或於登記處所販賣或供應醫療器材。

-

Q醫療器材查驗登記所需檢附的文件為何?A依據《 醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則 》第5條申請製造、輸入第一等級醫療器材查驗登記,其應檢具之文件、資料,規定如附表一 。前項申請,中央主管機關得免核定第3條第3項第5款、第6款登記事項。 復依同法第6條申請製造、輸入第二等級或第三等級醫療器材之查驗登記,其應檢具之文件、資料,除第19條第條第2項規定外,如附表二及附表三。前項申請,其產品屬專供外銷者,中央主管機關得免核定第3條第3項第5款、第6款登記事項。 另外關於送審資料格式,宜編列目錄及頁碼,以方便核對。另送審資料請勿裝訂成冊,以利審查作業。

-

Q所有的醫療器材申請查驗登記都要檢附EP/STED文件?A依據《醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則》第6條第1項附表二,第三等級及符合說明第7點第2項第1款條件之第二等級之醫療器材, 須依照本署公告之《醫療器材安全性與功效性基本規範及技術文件摘要》格式檢附 EP/STED文件 ,相關撰寫內容可參考本署公告之 《 醫療器材安全性與功效性基本規範及技術文件摘要指引 》。

-

Q醫療器材查驗登記申請書及相關申請表單如何取得?A我國醫療器材查驗登記申請相關文件可至本署網站「 首頁 >業務專區 >醫療器材 >表單下載 」 下載。

-

Q我國醫療器材之標籤、說明書或包裝是否有規定或要求?A有關醫療器材之標籤、說明書或包裝規定於《醫療器材管理法》第33條醫療器材商對醫療器材之標籤、說明書或包裝,應依第13條第2項及第25條第 1項之核准、查驗登記或登錄內容,刊載下列事項。但經中央主管機關公告免予刊載者,不在此限: 1.品名。 2.許可證字號或登錄字號。 3.效能、用途或適應症。 4.製造日期及有效期間,或保存期限。 5.型號、規格或主要成分。 6.警告、注意事項、使用限制或預期可預見之副作用。 7.許可證所有人或登錄者之名稱及地址。 8.製造業者名稱及地址。 9.批號或序號。 10.其他經中央主管機關公告應刊載事項。 經中央主管機關公告之特定醫療器材,得以電子化說明書取代前項說明書。醫療器材除依第1項規定刊載外,有提供點字或其他足供資訊易讀之輔助措施必要者,由中央主管機關公告之。 另依據 《 醫療器材管理法施行細則 》第19條 醫療器材標籤、說明書或包裝依本法第33條所為之刊載,其方式及內容應符合下列規定: 1.國內製造之醫療器材,其標示應以正體中文為主,所附外文文字應小於中文。但經核准製造專供外銷者,不在此限。 2.最小販售包裝,應以正體中文載明品名、許可證字號或登錄字號及許可證所有人或登錄者之名稱、地址,並依能辨明之方式,刊載製造日期及有效期間,或保存期限。 醫療器材之標籤、說明書或包裝刊載方式可參考《醫療器材中文說明書編寫原則》、《體外診斷醫療器材中文說明書編寫原則》及《家用醫療器材中文說明書編寫原則》之內容撰寫之。 除上述基本要求外,廠商產品亦需確認是否符合下列特殊要求 並依照相關規範進行刊載:《特定醫療器材之標籤、說明書或包裝應加註警語及注意事項》、《醫療器材標籤、說明書或包裝得免刊載製造日期及有效期間,或保存期限之規定》及《醫療器材標籤應刊載單一識別碼規定》。

-

Q若屬於委託製造,申請醫療器材查驗登記時應檢附之文件?A依據 《醫療器材管理法》第23條醫療器材製造業者,非經中央主管機關核准,不得委託其他製造業者製造或接受委託製造醫療器材。醫療器材販賣業者不得製造醫療器材 但經中央主管機關核准其委託其他醫療器材製造業者製造者,不在此限。 因此若申請案涉及委託製造且委託者為國內醫療器材商時,應依據《醫療器材委託製造作業準則》取得委託製造許可後,再依據《醫療器材許可證核發與登錄及年度申報準則》第24條及附件一至附件三內容檢附委託製造相關文件等資料。

-

Q若屬於委託製造,申請醫療器材查驗登記時應檢附之文件?A申請醫療器材查驗登記時,可同時送件申請醫療器材製造業者符合醫療器材 品質管理系統準則證明文件 ,並於申請查驗登記時提供該申請案號。 依 據《醫療器材管理法》第20條及第22條,醫療器材商須依照《醫療器材製造業者設置標準》、《醫療器材品質管理系統準則》及《醫療器材品質管理系統檢查及製造許可核發辦法》取得品質管理系統準則證明文件。

-

Q智慧科技醫療器材於國內進行臨床試驗,是否有相關規定?A於國內執行之醫療器材臨床試驗,除應遵循《醫療器材管理法》及《醫療器材優良臨床試驗管理辦法》 相關規定外,亦需符合其他相關法規,包含:《人體研究法》、《人體試驗管理辦法》等。另有關申請醫療器材臨床試驗相關案件,從臨床試驗申請、修正、執行情形報告及結案報告備查等,可參照110年4月23日衛授食字第1101603667號公告《醫療器材臨床試驗計畫案申請須知》。

-

Q智慧科技醫療器材軟體臨床試驗計畫書是否需要送審?A依據醫療器材管理法第37條第1項,臨床試驗機構或試驗委託者發起醫療器材臨床試驗,應申請中央主管機關核准後,始得為之。但無顯著風險經中央主管機關公告者,不在此限。 有關《無顯著風險之醫療器材臨床試驗態樣》,請參照110年4月27日衛授食字第1101603684號公告。若仍有疑問,亦可參照110年4月23日衛授食字第1101603667號公告 《 醫療器材臨床試驗文件技術性評估案申請須知 》 ,所列判定醫療器材臨床試驗風險申請程序,備齊文件並繳納規費,向本署提出申請案。

-

Q我國對於醫療器材軟體確效文件要求為何?A依據本署公告《醫療器材軟體確效指引》,醫療器材軟體確效文件應包含以下內容: 醫療器材軟體之風險等級 (Level of Concern) 醫療器材軟體之描述 (Software Description) 醫療器材之危害分析 (Device Hazard Analysis) 醫療器材軟體要求規格 (Software Requirements Specification, SRS) 醫療器材軟體設計架構圖 (Architecture Design Chart) 醫療器材軟體設計規格 (Software Design Specification, SDS) 追溯性分析 (Traceability Analysis) 醫療器材軟體開發環境 (Software Development Environment Description) 查證與確認文件 (Verification and Validation Documentation, 簡稱 V&V 測試文件 ) 醫療器材軟體修訂歷史紀錄 (Revision Level History) 未解決的異常 (Unresolved Anomalies, e.g. bugs or defects)

-

Q醫療器材網路安全評估資料應具備哪些內容?是否有相關指引可供參考?A依本署公告《適用於製造業者之醫療器材網路安全指引》 網路安全評估資料應包含以下內容 一、產品敘述與說明資料,應包含: ‧ 產品所有設計功能、安全維護功能及管理功能的描述; ‧ 所有外部界面或實體輸入 /輸出界面清單,包括遠端界面、本機界面、無線傳輸界面、外部檔案輸入,以及所有支援這些界面的通訊協定; ‧ 軟體物料清單 (Software Bill of Manual, SBOM)包含但不限於開源和現成軟體元件之清單 、相關軟體建置和安裝整合程序之說明; ‧ 產品生命週期內如何維持其網路安全的方法,以及如何提供經確效之軟體更新與修補程式之計畫; ‧ 產品使用說明與產品規格等,包含預期使用環境下建議採用之網路安全控制方式:如網路安全組態和使用環境需求、能夠確保安全功能有效性的操作說明、身份識別和授權的方法、防毒軟體及防火牆的使用等。 二、產品設計與驗證資料,應包含因應意圖 (Intentional)或非意圖(Unintentional)的網路安全風險之風險分析、風險管控措施、設計考量,以及說明每個風險管控措施如何實施,其中應包括: ‧ 產品設計過程中考量之網路安全風險清單; ‧ 產品建立之網路安全風險管控措施清單與理由說明; ‧ 連結網路安全風險分析及風險管控措施的可追溯矩陣圖; ‧ 簡要敘述用於確保醫療器材軟體之完整性(如防範惡意軟體)的控制措施; ‧ 各風險管控措施之確效資料 ,如資訊安全測試文件 。

-

Q醫療器材之人因/可用性工程評估報告應具備哪些內容?A依據本署公告之《醫療器材人因/可用性工程評估指引》 ,可用性工程評估為風險管理之一部份,需考量 醫療器材之使用者、使用環境及使用者介面之各項特徵並進行分析及評估。醫療器材人因/可用性工程評估資料應包含: ‧ 預期使用者、用途、使用環境及使用者訓練之描述。 ‧ 使用者介面之描述。 ‧ 已知類似醫療器材使用問題之摘要。 ‧ 與醫療器材使用相關之危害與風險分析。 ‧ 初期 (形成性 )分析與評估之摘要 。 ‧ 關鍵任務之描述。 ‧ 人因確認(總結性)測試與評估。

-

Q如有查驗登記相關問題,是否有相關諮詢窗口?A本署網站「醫療器材查驗登記」及「醫療器材法規諮詢輔導」專區提供醫療器材查驗登記基本資訊及諮詢輔導相關資訊亦可撥打本署醫療器材法規諮詢專線(02-8170-6008)詢問,若該專線忙線中,可先行查詢「醫療器材法規諮詢輔導中心網頁」中常見問題部分,或於專線語音系統留言,將由專人進行回覆 。 若仍有進一步疑問,可述明詳細問題具函向本署申請函詢服務,繳納規費後亦可受理並回應。 另外針對AI/ML醫療器材軟體之相關疑問 ,可參考《人工智慧/機器學習技術之醫療器材軟體查驗登記送件常見問答集 》。

-

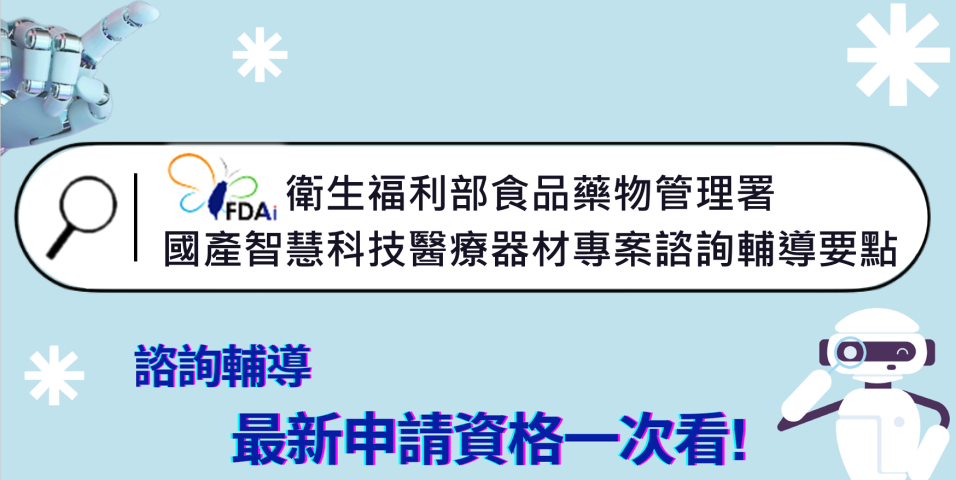

Q本署「醫療器材專案諮詢輔導」服務之申請資格?A依據 《衛生福利部食品藥物管理署醫療器材專案諮詢輔導要點》,為協助我國醫療器材產業發展,針對未於國內上市、尚在研發中之國產第二、三等級醫療器材或多國多中心醫療器材臨床試驗計畫申請案進行專案諮詢輔導。 專案諮詢輔導申請者資格:國內廠商、學研單位及醫療機構諮詢輔導案件範圍: (一)未於國內上市或尚在研發中,預計日後向本署提出查驗登記或臨床試驗計畫申請之國產第二、三等級醫療器材,且產品符合下列特點之一: ‧ 同類產品國產第一件【 First Domestic Case (FDC)】、 ‧ 相較同類產品最優【 Best in Class (BIC)】、 ‧ 新醫療適應症【 New Indication in Health (NIH)】、 ‧ 政府補助或國家型計畫重點支持產業【 Milestone for TFDA (MFT)】 (二)多國多中心醫療器材臨床試驗計畫申請案。

-

Q對於 AI/ML醫療器材軟體是否有專門輔導服務供利用?A針對 AI/ML醫療器材,請參考本署公告之《AI/ML醫療器材專案諮詢輔導要點》內容及申請表,向本署申請相關服務,相關資料及申請書表可至本署「智慧醫療器材資訊暨媒合平台(http://aimd.fda.gov.tw)」下載。

-

Q哪裡可以下載完整問答集檔案?

「醫療器材來源流向資料建立及管理辦法」問答集

-

Q「應建立及保存來源流向之醫療器材品項」及「應申報來源流向之醫療器材品項」之差異?A應建立及保存來源流向之醫療器材品項」,以第二、三等級植入式醫療器材為主, 公告醫療器材品項共計202項,其來源及流向資訊由醫療器材商自行留存備查 。至「應申報 來源流向之醫療器材品項」,本署公告篩選之品項, 以維繫生命、植入式、安全性需長期觀察始能確認之高風險器材, 共計有三項主要為植入式心律器之脈搏產生器 、 矽膠充填之乳房彌補物 、 經陰道骨盆腔器官脫垂治療用手術網片須至本署指定之電子系統進行申報。

-

Q「醫療器材來源流向資料建立及管理辦法」內所稱醫療產品識別資訊為何?A醫療產品識別資訊依旨揭辦法第六條,主要為品名、許可證字號或登錄號及型號或規格 ,後續可以醫療器材單一識別資訊之 DI 條碼資訊進行取代。

-

Q請問建立的來源及流向資料有限制格式嗎?A只要符合該辦法要求的項目,無論電子檔案或書面文件,由公司自訂格式建立即可。

-

Q如 A 公司請另一家 B 公司協助申辦矽膠充填之乳房彌補物產品查驗登記、行銷推廣等事宜,請問 B 公司需要建立保存及申報來源流向資料嗎?A如 B 公司非許可證持有商,也沒有經手物流,沒有接收及供應該項產品,B 公司不需要做建立、保存、申報來源流向資料。

醫療器材優良臨床試驗管理辦法常見問答集

-

Q醫療器材臨床試驗是否僅需經過中央主管機關核准後,即可執行?A

一、依據醫療器材優良臨床試驗管理辦法第4條規定試驗委託者應擬訂臨床試驗計畫,經臨床試驗倫理審查委員會及中央主管機關核准後,始得執行。

二、另醫療器材管理法第37條第1項,臨床試驗機構或試驗委託者發起醫療器材臨床試驗,應申請中央主管機關核准後,始得為之。但無顯著風險經中央主管機關公告者,不在此限。

三、綜上,屬無顯著風險之臨床試驗案,應由臨床試驗倫理審查委員會核准後,始得執行。非屬無顯著風險之臨床試驗案,經臨床試驗倫理審查委員會及食品藥物管理署核准後,始得執行。

-

Q醫療器材商申請醫療器材臨床試驗計畫,是否可以同步送食品藥物管理署以及臨床試驗倫理審查委員會?A

醫療器材臨床試驗計畫,可以平行送審(即同步送食品藥物管理署以及臨床試驗倫理審查委員會),惟須注意,最終執行之臨床試驗計畫書版本及受試者同意書版本,需經食品藥物管理署以及臨床試驗倫理審查委員會核准,且審查許可之文件內容及版本編號須一致。

-

Q申請醫療器材臨床試驗新案或修正案要檢附什麼文件?A一、新申請案,請參酌醫療器材優良臨床試驗管理辦法第58條內容,填具申請書並檢附相關文件、資料。(臨床試驗計畫書、中文摘要、受試者同意書、試驗主持人手冊等)

二、修正案,請參酌醫療器材優良臨床試驗管理辦法第61條內容,填具申請書並檢附相關文件、資料。(修正前後對照表、修正前後之文件、資料等)

三、另為利於申請人辦理臨床試驗案件,本署後續將於官網公開,申請書及醫療器材臨床試驗申請須知相關書表。詳醫療器材臨床試驗專區 -

Q受試者同意書與試驗計畫書要刊載什麼內容?A一、受試者同意書應載明內容,可見醫療器材優良臨床試驗管理辦法第54條內容,應載明試驗主持人之姓名、職稱及聯絡資訊、可預期風險及副作用、試驗用醫療器材於國內登錄或取得醫療器材許可證之情形等,共12項。

二、計畫書應載明內容,可見醫療器材優良臨床試驗管理辦法第59條內容,應載明臨床試驗名稱、知情同意程序、數據處理程序及統計考量等,共14項。 -

Q有關試驗用醫療器材之標示?A

試驗用醫療器材應標示有「臨床試驗專用」之文字。

-

Q醫療器材管理法第三十七條第二項所稱情況緊急者是指?A

所指情況緊急,可參酌醫療器材優良臨床試驗管理辦法第51條內容,指符合下列各款情形,且於臨床試驗計畫中載明臨床試驗得於取得受試者、法定代理人、輔助人或監護人書面同意前執行者,免先取得受試者之同意:

一、受試者有緊急且危及生命之情況。

二、預期無法以現有治療方法達到足夠之臨床效益。

三、使用試驗用醫療器材可能緩解危及生命之風險。

四、使用試驗用醫療器材之可能利益超過其預期風險。

五、受試者無意思能力且無法及時通知法定代理人、輔助人或監護人。 -

Q以電腦斷層(CT)影像資料進行回溯性研究,是否屬無顯著風險之醫療器材臨床試驗態樣?A

1. 考量該案例有多種可能,故先行假設各情境後,進行綜合評判:

情境1:

使用試驗用醫療材(國內上市之 CT),並在上市核准範圍內對受試者進行研究者,屬於「無顯著風險之醫療器材臨床試驗」公告(態樣1)。情境2:

使用國內上市之CT,擷取受試者之 CT 影像資料(合法取得受試者之資料),後續以試驗用醫療器材進行分析,其分析結果不作為臨床診斷或處置之依據(即醫師不以該結果,管理受試者之臨床治療),屬於「無顯著風險之醫療器材臨床試驗」公告(態樣2)。情境3:

使用自行開發 CT 影像系統(試驗用醫療器材),且宣稱用於收集受試者CT 資料者。因試驗用醫療器材之工作原理,涉及游離輻射,故不符「無顯著風險之醫療器材臨床試驗態樣」公告,應取得食品藥物管理署以及臨床試驗倫理審查委員會核准,始得執行試驗。情境4:

透過醫院、健保署或公開資料庫,取得去連結CT 資料(合法取得臨床資料),後續以試驗用醫療器材進行分析。因僅臨床資料(未有受試者),屬臨床評估研究,非醫療器材臨床試驗。2. 若無法判定醫療器材臨床試驗,是否符合「無顯著風險之醫療器材臨床試驗態樣」公告,可參酌「醫療器材臨床試驗文件技術性評估申請須知」公告,檢附申請書與相關資料及規費(新臺幣2萬元整),提出判定醫療器材臨床試驗風險申請案。

醫療器材製造業者品質管理系統(QMS/QSD)常見問答集

-

Q醫療器材QMS常見問答集下載?

-

Q醫療器材QSD常見問答集下載?

-

Q醫療器材軟體製造業者符合醫療器材品質管理系統準則 (QMS) 問答集下載?

媒合平台網頁操作及使用Q&A

-

Q媒合功能具有那些服務內容A此媒合平台預期提供在醫療器材生命週期中所涵蓋之服務,目前提供之服務內容包含人工智慧技術、臨床試驗場域、臨床前測試及智慧財產等。且可依使用者為服務需求端或提供端來進行媒合。

-

Q如何使用媒合功能A需先註冊會員,後續於會員中心啟用媒合專區服務,並填妥媒合資料,即可使用媒合功能。

-

Q如何讓我的服務資訊刊載於企業名錄A需啟用媒合專區服務,填寫媒合資料後,您的公司/單位資訊及服務內容(或服務需求)將會顯示於企業名錄。

行動醫療科技醫療器材上市前審查網路安全問答集

-

Q行動醫療科技醫療器材上市前審查網路安全問答集A

醫療器材軟體上市後變更申請常見問答集

-

Q醫療器材軟體上市後變更申請常見問答集A